もうすぐひなまつりですね。

今週は桃の花を使った生け花とアレンジメントを紹介します。

ここでは、花瓶に活ける『投げ入れ』で桃のお花を活けています。

水盤に活ける『盛花』はこちらから⇩⇩⇩⇩⇩

アレンジメントはこちらから⇩⇩⇩⇩⇩

お花の紹介

まずは今回のメイン、桃の花です。

桃の花には、厄払いや魔除け、長寿をもたらす力があると言われているため、

ひなまつりには桃の花を飾る習慣が続いているのだそうです。

お花屋さんではこの時期に目にする桃の花ですが、

自然界で咲くのは今よりずっと先です。

地域にもよりますが、桜の花が咲くころか桜よりも少し遅いくらいの時期に咲きます。

ですから桃の花は寒さにはあまり強くありません。

ご自身で桃のお花を購入される時は、少しふっくらとしたつぼみの枝を選ばれると良いでしょう。

長持ちさせたいから、と極端に小さなつぼみの枝を買うと、

飾る場所にもよりますが、寒すぎて開花せずに終わってしまう場合があるからです。

また、グレーっぽく見えるつぼみの物も避けた方がいいです。

乾燥してしまっていることが多いからです。

桃の花に合わせるお花、1つめはチューリップです。

今回のチューリップ、品種名は分からないのですが、八重咲きのコロンとしたタイプです。

色も白に近いレモン色のとても可愛らしいチューリップです。

桃の花に合わせる2つ目のお花は、スプレーストックです。

1本の茎が枝分かれしていて、数輪のお花を付ける咲き方のお花を『スプレー咲き』と言います。

今回のストックは、大きく5本くらいに枝分かれしています。

ちなみに、この他のスプレー咲きのお花には、

スプレーバラ、スプレーカーネーション、スプレーマムなどがあります。

これらは全て1本の茎に対して1輪のお花が咲いている

バラ、カーネーション、マムがあるので、それらと区別するために前に『スプレー』と付けて呼ばれます。

トルコキキョウやかすみ草の様に、枝分かれしているお花しかないものには

わざわざ『スプレー』とは付けません。

今回は葉物はなく、これらの3種類のお花で活けます。

花器を選ぶ

桃の花は、適度に枝分かれしていてボリュームがあり、100㎝位の長さがあります。

桃の花を単に枝物として扱うのではなく、『桃の花の生け花』と強く桃の花を強調した活け方がしたいです。

そこで選んだのがこちらの花器。

グラデーションが美しい、半透明の紫のガラス花器です。

桃の花やスプレーストックとの色の相性もとてもいいです。

お花を活ける

お花を活ける前にまずすることがあります。

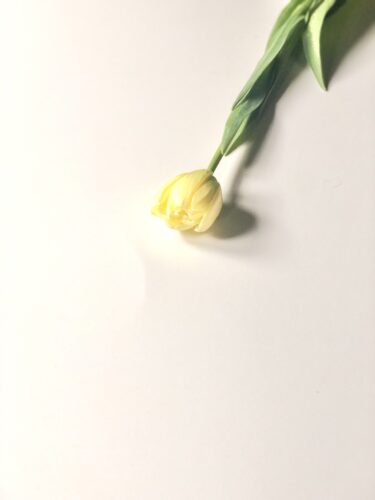

花留めを作る事です。

花瓶に投げ入れでお花を活ける時、お花を思った位置でぴったりと留めるための仕掛けです。

特に今回の様に丈の長いお花だったり、実の付いている枝物のように重心の位置が高いお花の場合は、この花留めを作っておく事で、お花がしっかり固定されます。

今回は花器の口が横長なので、縦方向に1本だけ花留めを作りましたが、

丸い口の花器の場合には、縦横に十字にクロスさせた花留めを作る事もあります。

花留めは、枝物の使わない下の方の部分などを使って作ります。

花留めが出来れば、先ず桃の花から入れます。

枝物を活ける時、特に太めの枝の場合には、このように縦に切り込みを入れておくと水の吸い上げが良く、お花が長持ちします。

今回は、両サイドに大きく手を広げるようなイメージで、桃の花を配置します。

両サイドに広げますが、まっすぐ横に並べるのではなく、

ここでもきちんと奥行をだし、前後にお花を振り分けて立体的に仕上げます。

次にチューリップを入れます。

チューリップは、葉っぱの形もユニークで作品のアクセントにもなるので、

葉っぱの向きにも気をつけながら桃の花の間に入れます。

その次にスプレーストックを入れ、完成です。

スプレーストックは、枝分かれしているところでカットし、何本にも分けてから使用します。

花器の口元に、スプレーストックをこんもりとしたまとまりに見えるように入れると、

すらっと伸びた桃の花との対比が面白いです。

まとめ

今回は、桃の花を使った投げ入れを紹介しました。

この作品を活けるポイントは、

両サイドに広げた桃の花が、左右対称にならない様に配置する事です。

今回の場合ですと、向かって左側に少し長く細い枝、

右側の方が短く先端までお花が咲いている枝を配置しています。

この様に左右のバランスに変化を付ける事で、

自然な雰囲気の作品に仕上がります。

そして今回に限らず言える事ですが、

このような厚みの薄い花器に活ける場合も、必ず後方にも短いお花を配置し、

お花が前が低い階段状にならない様にする事もとても大切です。

後方にも短いお花を配置することで、立体感のある作品になります。

桃の花を使ったそのほかの作品はこちらから⇩⇩⇩⇩⇩